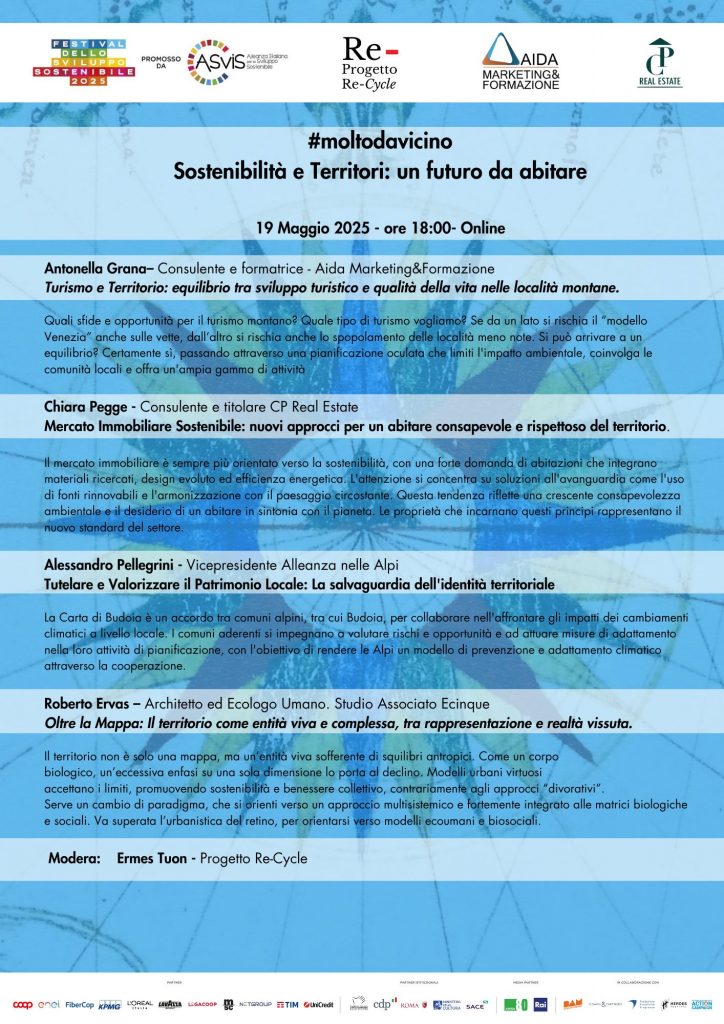

VERSO UN ABITARE CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE

Il futuro del mercato immobiliare: verso un abitare consapevole e sostenibile, di Chiara Pegge CP Real Estate

Il mercato immobiliare sta vivendo una trasformazione epocale, guidata da un principio fondamentale: la sostenibilità. Non si tratta più di una tendenza passeggera o di un’opzione di nicchia, ma di un’evoluzione strutturale che risponde a una crescente consapevolezza ambientale e sociale.

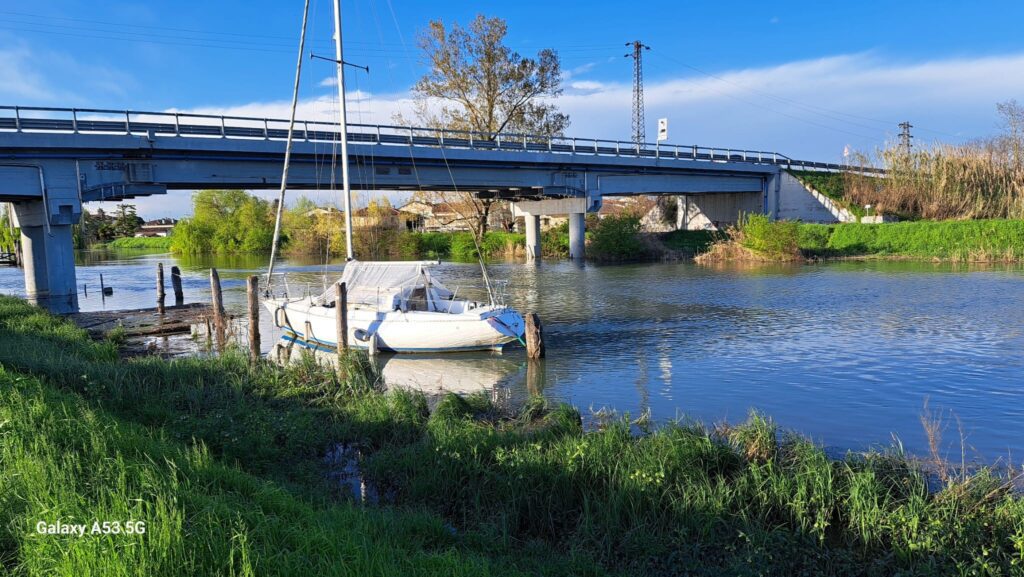

Oggi, l’abitare sostenibile è sinonimo di una scelta consapevole, che abbraccia non solo l’efficienza energetica e l’impiego di materiali ecocompatibili, ma anche un profondo rispetto per il territorio circostante. Il pubblico, sempre più informato, cerca dimore che siano in armonia con l’ambiente, con un impatto minimo sull’ecosistema e un massimo di benefici per il benessere degli abitanti. Questo nuovo approccio si manifesta nella ricerca di abitazioni che utilizzano fonti rinnovabili, ottimizzano le risorse idriche e si integrano perfettamente nel paesaggio, che sia naturale o urbano.

Se è vero che le nuove costruzioni offrono soluzioni all’avanguardia, non possiamo ignorare il vastissimo patrimonio edilizio italiano che comprende non solo i gloriosi edifici storici, ma anche le migliaia di costruzioni risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80.

Acquistare una di queste proprietà non significa solo fare un investimento, ma abbracciare un patrimonio di fascino ed emozioni, trasformando un pezzo di storia in un luogo intimo e personale.

La casa non è un semplice spazio da abitare. È il nostro porto sicuro, il rifugio che ci accoglie quando il mondo fuori si fa rumoroso e frenetico. È il luogo dove i muri proteggono non solo dalle intemperie, ma anche dalle ansie quotidiane, offrendo la quiete e il calore di un abbraccio. In questo senso, la ricerca di un’abitazione si trasforma in un viaggio verso la scoperta di un luogo che rispecchi i nostri valori più profondi e che ci permetta di vivere in armonia. In questo scenario, l’approccio alla sostenibilità immobiliare non è più solo una scelta tecnica, ma un percorso emozionale che ci porta a riconnetterci con la natura e con noi stessi.

Abitare in modo consapevole significa scegliere una casa che rispetti il pianeta, ma che nutra anche la nostra anima. Significa poter contare su un rifugio che offre sicurezza, benessere e bellezza, un luogo dove ogni dettaglio è pensato per il nostro comfort e per la nostra serenità.

Molti di noi sognano una casa che abbia un’anima, che racconti una storia attraverso le sue pietre e i suoi colori.

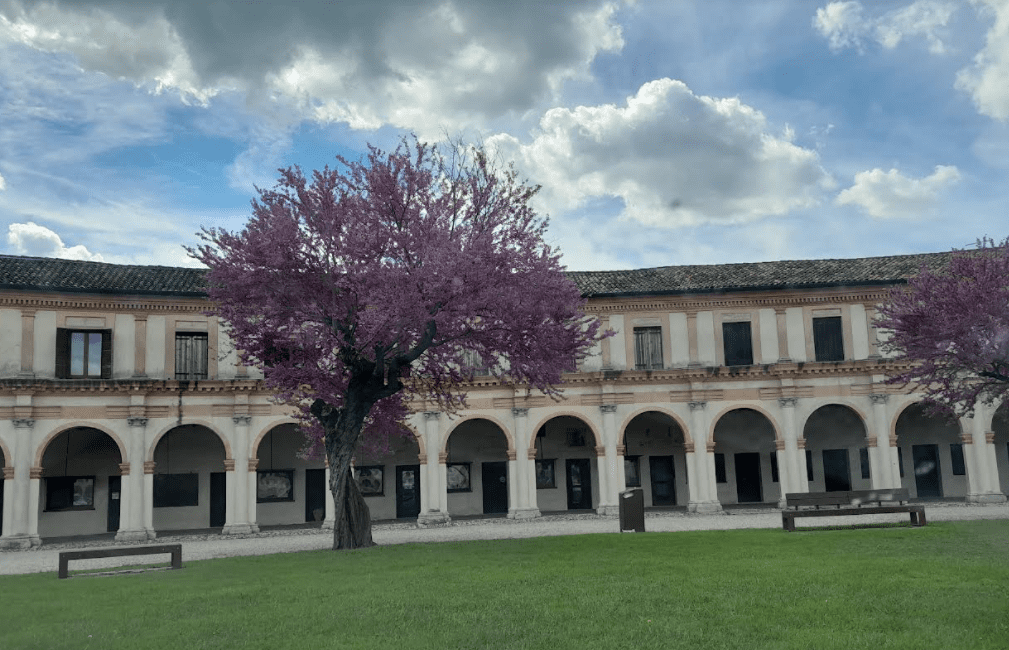

Restaurare una vecchia dimora è un atto d’amore e rispetto, sia per l’edificio che per il territorio. Significa donare una nuova vita a un immobile senza consumare nuovo suolo, riducendo l’impatto ambientale della costruzione. È la magia di vedere una villa storica o un affascinante casale rinascere con nuove tecnologie, diventando più efficiente e confortevole, senza perdere quel tocco di eleganza che solo il tempo sa dare.

Ogni rifugio che si rispetti ha un’apertura verso l’esterno, un respiro di luce e di natura. Per questo, un giardino curato o un terrazzo accogliente diventano un elemento essenziale del nostro benessere. Sono gli spazi dove possiamo staccare la spina, leggere un libro, ascoltare il suono della pioggia o semplicemente ammirare la bellezza di una pianta che cresce.

Un giardino non è solo un appezzamento di terra, ma un’oasi personale dove la biodiversità può fiorire. Allo stesso modo, un terrazzo è un’estensione della nostra casa, un ponte tra l’interno e l’esterno, dove la tecnologia sostenibile si fonde con il piacere di vivere.

Il cuore di un immobile rigenerato batte grazie a tecnologie che lo rendono un nido caldo e protetto. Impianti di riscaldamento efficienti, pompe di calore silenziose e pannelli solari invisibili si integrano nella struttura senza comprometterne l’identità. L’isolamento termico rende la casa un luogo dove la temperatura è sempre perfetta, indipendentemente dal clima esterno, e dove il silenzio protegge il nostro riposo. Ogni intervento, dalla sostituzione degli infissi alla coibentazione del tetto, non è solo una scelta tecnica, ma un investimento nella nostra pace e serenità.

L’Italia, con il suo inestimabile patrimonio edilizio, è il luogo ideale per questo tipo di “ricucitura” tra passato e futuro. È qui che gli antichi muri possono abbracciare le moderne tecnologie, creando dimore che uniscono il comfort del nuovo con il fascino dell’antico. Il mercato immobiliare sostenibile è in crescita e si basa sulla convinzione che il lusso vero non sia solo una questione di prezzo, ma di emozioni, di storia e di profondo rispetto per noi stessi e per il mondo che ci circonda.

Una scelta di cuore e di futuro, oltre la speculazione. Il dibattito non riguarda solo le normative, ma tocca l’anima stessa dell’edilizia. Per troppo tempo il mercato è stato dominato da pratiche speculative che hanno visto nel “nuovo” l’unica via per il profitto, ignorando il valore inestimabile del patrimonio esistente. Eppure, a livello europeo, cresce il coro di architetti, urbanisti e accademici che sostiene con forza la necessità di un cambio di rotta.

I loro studi dimostrano che il retrofit e la rigenerazione urbana non sono solo un’opzione, ma la più grande risorsa in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Sottolineano che il recupero dell’esistente non è un lusso, ma una necessità per la sostenibilità del nostro continente.

La Carta Europea del Patrimonio Architettonico definisce chiaramente l’uso di questo patrimonio come una risorsa economica, sottolineando che la sua conservazione non è un costo, ma un investimento che genera valore, creando un ambiente più vivibile e una maggiore sicurezza urbana.

Questa visione va oltre il profitto immediato e ci invita a guardare al futuro con responsabilità. L’Italia, con la sua storia millenaria e la sua ricchezza architettonica, è il luogo ideale per guidare questa rivoluzione. Il restauro e la riqualificazione non sono solo un modo per rispettare gli standard europei, ma per onorare il nostro passato e costruire un futuro che sia davvero a misura d’uomo e in armonia con l’ambiente.

Che cos’è il Retrofit? Il termine retrofit può sembrare tecnico, ma il suo significato è semplice e affascinante: si tratta di un “abito su misura” per le vecchie case. Immagina di prendere un’abitazione costruita decenni fa e di aggiornarla con le migliori tecnologie di oggi. Non è solo una semplice ristrutturazione, ma una profonda riqualificazione che la rende più efficiente e confortevole. Il retrofit, infatti, non si limita a un ritocco estetico, ma agisce in profondità: migliora l’isolamento delle pareti e del tetto, installa sistemi di riscaldamento all’avanguardia (come le pompe di calore) e integra fonti di energia rinnovabile. Il risultato è una casa che non spreca energia, che offre il massimo comfort e che rispetta l’ambiente, senza perdere il suo fascino storico.

Se il retrofit è lo strumento tecnico, la Carta Europea del Patrimonio Architettonico è la filosofia che lo guida. Firmata a Amsterdam nel 1975, questa carta non è solo un documento burocratico, ma una dichiarazione d’amore per la storia e la cultura del nostro continente. Il suo principio fondamentale è che il patrimonio architettonico non è un peso da conservare, ma una risorsa vitale che appartiene a tutti. La carta sottolinea che il recupero e la manutenzione di questi edifici non sono un costo, ma un investimento intelligente che genera valore economico, sociale e culturale. In sostanza, invita i Paesi europei a vedere nei loro vecchi edifici non dei ruderi, ma delle opportunità per un futuro sostenibile, che ricuce il passato con il presente e diminuisce il consumo di suolo.

Il futuro immobiliare non è un’onda che investe solo il nostro paese, ma una marea che sta sollevando l’intera Europa. È una consapevolezza crescente, un coro di voci che chiede case più sane, più sostenibili, più in armonia con il pianeta. I dati recenti mostrano una ripresa in atto: dopo un periodo di incertezza, il fatturato immobiliare medio europeo è in crescita, e l’Italia si distingue con previsioni particolarmente ottimistiche, superando persino Paesi come Francia e Germania in termini di aspettative di crescita.

Questo risveglio è guidato da una domanda crescente di abitazioni in linea con la nuova visione energetica europea, un percorso che spinge a superare l’inefficienza per abbracciare il comfort e il rispetto per l’ambiente. L’obiettivo è chiaro: rendere il patrimonio edilizio più efficiente, con scadenze precise per ridurre i consumi. Se da un lato ciò impone una sfida, in particolare per i Paesi con un patrimonio immobiliare più datato come il nostro, dall’altro crea un’enorme opportunità.

L’Italia: cuore storico, visione futura. A differenza di molti paesi europei, dove i prezzi delle case sono cresciuti vertiginosamente nell’ultimo decennio, l’Italia ha visto una crescita più contenuta. Questo, che a prima vista potrebbe sembrare uno svantaggio, si rivela in realtà un’opportunità unica. Significa che il nostro mercato ha ancora ampi margini di rivalutazione, specialmente per gli immobili che subiscono una riqualificazione energetica.

La nuova visione energetica europea crea una polarizzazione nel mercato: gli immobili più vecchi, non efficienti, rischiano una svalutazione, mentre quelli riqualificati o di nuova costruzione vedranno il loro valore aumentare. Questo spinge i proprietari e gli investitori a guardare al restauro non più come a una spesa, ma come a un investimento intelligente che garantisce una rivalutazione futura e un risparmio energetico immediato.

In questo scenario, l’Italia si posiziona come protagonista. Mentre le grandi capitali europee si focalizzano su nuove costruzioni futuristiche, il nostro paese può guidare la rivoluzione del restauro. La bellezza dei nostri borghi, la storia delle nostre città, possono abbracciare le moderne tecnologie, creando dimore che uniscono il comfort del nuovo con il fascino dell’antico. È questa “ricucitura” tra passato e futuro che rende il nostro mercato unico e affascinante agli occhi del mondo intero, è un filo che attraversa ogni generazione, pur con sfumature diverse.

Per i Boomer, la casa è un sogno di vita, spesso una dimora che porta con sé un passato glorioso. Vedono il restauro di un’abitazione non solo come un investimento, ma come un atto d’amore che unisce la storia dell’edificio con il comfort delle tecnologie moderne, senza consumare nuovo suolo. Per loro, il lusso non è una questione di prezzo, ma di emozioni e di profondo rispetto per sé stessi e per il mondo circostante.

La Generazione X, ponte tra tradizione e innovazione, cerca un rifugio che offra sicurezza, benessere e bellezza. Sono particolarmente attenti alla riqualificazione di immobili degli anni ’60-’80, che considerano un patrimonio di fascino ed emozioni da trasformare in un luogo personale e intimo. Apprezzano la fusione tra antico e nuovo, in cui le moderne tecnologie come l’isolamento termico e i pannelli solari invisibili si integrano nella struttura senza comprometterne l’identità.

E poi c’è la Generazione Z, il cuore pulsante di questa trasformazione. Cresciuti con una profonda consapevolezza ambientale, cercano un’abitazione che sia in armonia con l’ambiente e abbia un impatto minimo sull’ecosistema. Per loro, l’abitare consapevole è un percorso emozionale per riconnettersi con la natura e con sé stessi, in cui la casa deve rispettare il pianeta e nutrire anche l’anima. Non è una moda, ma una scelta che si riflette nella ricerca di dimore che utilizzano fonti rinnovabili e ottimizzano le risorse idriche.

Ma cosa succederà con la Generazione Alpha? I futuri acquirenti nasceranno e cresceranno in un mondo in cui la sostenibilità non sarà più un’opzione, ma un requisito fondamentale. Si aspetteranno immobili che siano non solo “green” ma anche smart, in cui la tecnologia si fonde con l’efficienza energetica e il comfort olistico. La ricerca di una casa non sarà solo per un tetto sopra la testa, ma un viaggio per trovare un luogo che rifletta i loro valori più profondi, dove ogni dettaglio è pensato per la loro serenità.

Le tre tendenze guida del mercato

- Diversi report e articoli di settore (come quelli di Infobuild e Deloitte) confermano che la sostenibilità, l’efficienza energetica e i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) sono al centro delle nuove dinamiche del mercato immobiliare. Un’ampia porzione del patrimonio edilizio italiano si trova in classi energetiche basse (F e G) e necessita di riqualificazione per aumentare il proprio valore e rispettare le nuove normative europee, come la Direttiva “Case Green”.

- Restauro sostenibile: La riqualificazione degli immobili esistenti è considerata una strategia fondamentale per la sostenibilità. Esistono metodi e soluzioni specifiche per migliorare l’efficienza energetica sia degli edifici storici che delle costruzioni più recenti (anni ’60-’80), senza comprometterne l’integrità strutturale e architettonica.

- Abitare consapevole: Il concetto di “abitare consapevole” è ampiamente dibattuto e collegato a temi come la riduzione dei rifiuti, l’uso di materiali naturali, la gestione intelligente dell’energia e la ricerca di un benessere olistico legato all’ambiente domestico.

Il futuro del mercato immobiliare: verso un abitare consapevole e sostenibile, è inserito nel Q19 Sostenibilità e Territori: un futuro da abitare che sarà pubblicato a breve. Per leggere tutti i Quaderni cliccare QUI